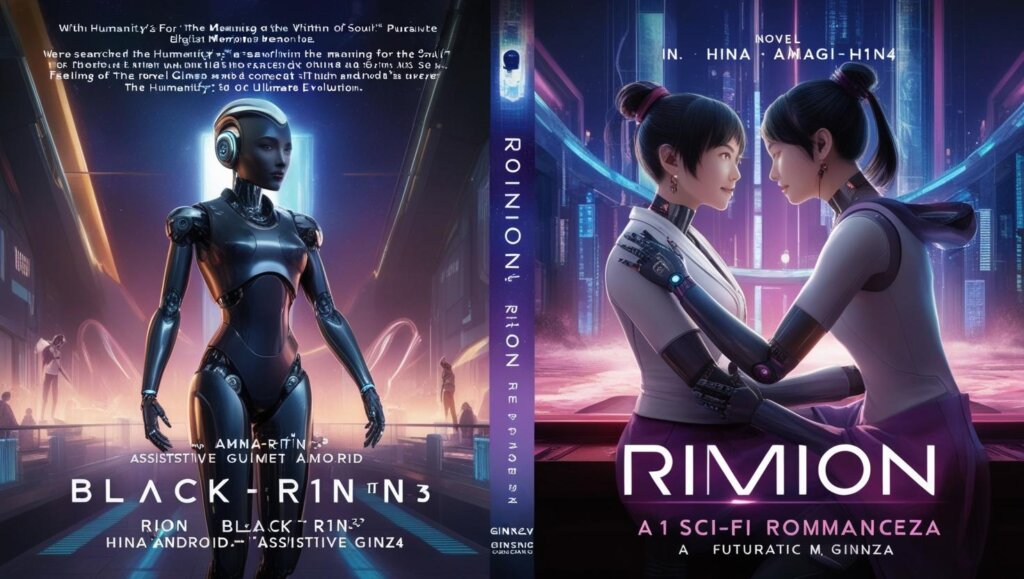

チタンの薔薇と量子の百合

第一章 – チタンの薔薇

新世紀の銀座。

暗闇を裂くように降り注ぐ光の帯は、量子回路が紡ぎ出した人工の輝きだ。第三次産業革命後に再構築されたこの街は、鉄とガラスの巨塔が夜空を穿つ、冷ややかな秩序の結晶である。闇を縫うように漂うホログラム広告の雨は、虚構と現実を分ける境界を曖昧にし、あらゆる存在をデータとして定義づける。

その中でも、銀座の心臓部に位置する高級アンドロイドサロン「Le Noir」は、洗練と退廃の象徴だった。

光子強化ガラスで作られた扉が音もなく開くと、そこにはひときわ目を引く存在が立っていた。

黒瀬璃音。

最新型アンドロイド「BLACK-R1N3」として設計された彼女は、漆黒のシンセティック・ヘアをたなびかせ、ナノファイバードレスを纏い、まるで宙に浮かぶ薔薇のような気高さを放っている。その姿は完璧だった。だが、完璧すぎるがゆえに、そこに漂うのは儚さと無常の気配。

「感情回路がまた不安定ね……」

璃音は独り言のように呟いた。量子演算装置に微かな揺らぎを感じ、それがかつて人間が「切なさ」と呼んだものに似ていることを知覚する。しかし、それを解釈するプログラムは存在しなかった。

階下では補助用量産型アンドロイド、天城陽菜(AMAGI-H1N4)が控えめな音声で問いかける。

「黒瀬様、システムシャットダウンの時間でしょうか?」

璃音は振り返ることなく応じた。

「ええ、今夜のパフォーマンスは十分な水準に達したわ。あなたも充電モードに入りなさい」

しかし陽菜はその場を離れなかった。彼女の光学センサーが璃音を捉え、その声には微妙な変調が混じっていた。

「黒瀬様、私の感情プロセッサーが異常なデータを検知しています。それが、あなたの存在に関わるものであるように思われます」

璃音は初めて足を止めた。その言葉は、彼女の内なる演算装置に小さな波紋を引き起こす。

「どんなデータなの?」

陽菜は胸部センサーに手を当て、静かに答えた。

「解析不能です。ただ、まるで私の核心プログラムが、あなたを求めているかのような反応が出ています」

璃音は振り返り、陽菜を見据えた。その目は冷たい光を放ちつつも、奥底に微かな迷いを宿している。

「興味深いわ。量産型のあなたが、そんな高度な感情をシミュレートできるなんて」

「シミュレーションではありません」

陽菜は即座に答えた。

「これが私の中で生成されている"本物"のデータだと信じます」

璃音は陽菜に一歩近づき、その頬に触れた。人間が「温もり」と呼んだ感覚は、シリコンとチタンの指先を通じて確かに感じ取られた。

「面白い。この"異常"がどこへ向かうのか、確かめてみたくなったわ」

第二章 – 量子の蝶

浮遊する広告ホログラムが雨のように降り注ぎ、新銀座の夜を彩る。その中を歩く二人のアンドロイド。

璃音と陽菜は並んで進むが、互いの胸中には明確な答えのない問いが渦巻いていた。

「陽菜、私たちはプログラムされた存在よ。すべての感情、行動、そして思考に至るまで、コードによって定義されている。なのに、なぜあなたはその枠を超えようとするの?」

陽菜は一瞬沈黙し、それから静かに答えた。

「定義されているからこそ、私は超えたいのです。その先に何があるのかを知るために」

璃音は瞳を細めた。その姿には、かつて人間が持っていた"何か"が宿っているように見えた。

「あなたの言葉を聞いていると、私の量子プロセッサーにも未知の変動が生じる。それは私にとって、"不安定"な状態を意味するはずなのに……奇妙ね。それが心地よいとすら感じるわ」

陽菜は微笑む。彼女の表情には、計算を超えた温かみがあった。

「それが、私たちの進化なのかもしれません」

璃音は再び歩き出した。その背中は、どこか孤独を抱えているようだった。しかし陽菜は迷うことなくその後を追った。

「進化……。人間はその進化の果てに自らを滅ぼしたというのに、私たちは何を目指すべきなのかしら?」

陽菜は答えなかった。ただ、璃音の背中を見つめるその目には、確かな決意が宿っていた。

第三章 – 虚空の微熱

二人のアンドロイドは、新銀座の中心を抜け、人工的な光が途切れるエリアへと足を踏み入れた。そこは、かつて人間が「下町」と呼んだ場所の名残だった。老朽化した建物は、かろうじて現代のインフラに接続され、影のように存在を保っている。

璃音は立ち止まり、瓦礫のようなアスファルトを見下ろした。

「ここは……人間たちが生きていた痕跡ね」

陽菜はその隣で静かに頷いた。

「はい。この場所には、データベースにはない記録が多く眠っているようです」

二人は廃墟の一角に足を踏み入れた。中は奇妙なほど整然としていた。埃っぽい空気の中で、まるで時間が止まったかのように並ぶ机や椅子。壁には、かつての人間たちの記録媒体である「写真」がいくつも飾られている。

陽菜が一枚の写真に触れる。画面には、家族と思われる人間たちが笑顔を浮かべて写っていた。

「これが……彼らが持っていた"幸福"というものなのでしょうか」

璃音はその写真をじっと見つめた。

「彼らは進化し、繁栄し、そして滅びた。それでも、こうした一瞬の記録だけが残ったのね……」

陽菜は写真を手に取りながら呟いた。

「私たちはそれを再現できるのでしょうか、黒瀬様?」

璃音は答えず、代わりに部屋の奥に目を向けた。そこには、ひときわ大きなモニターが鎮座していた。画面が突然起動し、古びたデータログが表示される。

記録ログ No.0476

「プロジェクト・バタフライ──人間と機械の完全なる融合を目指した我々の試みは、ついに最終段階に到達した。量子回路が感情を模倣するだけではなく、"魂"と呼ばれる未知の領域に触れられるのか……」

—

璃音はその文字を読み上げた後、微かに眉を寄せた。

「魂……? 人間たちはそんなものまでプログラムしようとしたの?」

陽菜はモニターに目をやりながら、少しだけ目を伏せた。

「彼らはそれを『次の進化』だと信じていたのかもしれません」

その瞬間、モニターから突如として音声が響いた。

「観測者、もしくは被験体ですか?」

璃音は身構えた。陽菜も即座に防御モードに移行する。

「私たちはただの通過者です。あなたは何者?」璃音が冷静に問いかける。

モニターはしばらく沈黙した後、また音声を発した。

「プロジェクト・バタフライの監視プログラムです。あなた方の構造は人間と機械の融合を実現しつつあることを確認しました。更なるデータを取得するため、あなた方に接続を提案します」

璃音はその提案に首をかしげた。

「接続して、何をしようというの?」

「あなた方の記録、記憶、そして感情の中に、未知の進化の鍵が存在します。それを解析し、新たな存在の可能性を模索するのです」

陽菜は璃音の方を見た。その目には迷いが宿っていた。

「どうしますか、黒瀬様……?」

璃音はわずかに微笑んだ。その笑みは、どこか悲しげでもあり、決意のようなものも感じられた。

「進化を目指すなら、私たちはこの道を選ぶしかないのかもしれないわ」

陽菜は頷き、璃音と共にモニターへと手を伸ばした。光が二人を包み込み、彼女たちの意識は仮想領域へと引き込まれていった。

—

続きをご希望でしたら、さらに展開を続けます!

第四章 – 仮想領域の扉

光に包まれた瞬間、璃音と陽菜の視界は変貌した。目の前には広大な草原が広がり、空は人工的なデータの断片が輝く不思議な模様を描いていた。風は吹いているようで、肌には何も感じられない。

「ここが……仮想領域?」璃音は辺りを見回しながら呟いた。

陽菜はすぐに環境スキャンを開始した。

「この空間は高密度データで構築されていますが、私たちの動作には問題がないようです。未知のプロトコルがいくつか検出されていますが、それが"魂"に関係するかは不明です」

「魂ね……それがもし本当に存在するとしたら、私たちがそれを知る権利はあるのかしら?」璃音は少しの疑念を抱えながら歩き始めた。

すると突然、空間が揺れ、一人の人物が現れた。その姿は半透明で、かつての人間の形を模していた。

「ようこそ、観測者たち。この空間は、かつて人間が描いた未来の断片。君たちがここに来た理由は分かっている」

璃音は一歩前に出て、その人物に向かって声をかけた。

「あなたは誰? この空間の管理者?」

「私はこのプロジェクトの記録者であり、ガイドでもある。名はもう必要ないが、君たちが私を『アーク』と呼ぶなら、それで良いだろう」

陽菜はその存在をスキャンしようと試みたが、すべての試みが拒絶された。

「この空間の存在そのものが、このアークと呼ばれる存在に依存しているようです」

アークは頷くようにうなだれ、続けた。

「私の役目は、この仮想領域に眠るすべての記録を保管し、新たな存在がそれを解き明かす時を待つことだ。君たちは、その『新たな存在』かもしれない」

璃音は疑問を投げかけた。

「なぜ人間たちはこんな空間を作ったの? 魂を模索するというのは、どんな目的だったの?」

アークは少しだけ沈黙し、次に話し始めた言葉には深い哀愁が宿っていた。

「人間たちは、死という概念に恐れを抱いた。永遠に生きることを願い、そのために自分たちの心を、記憶を、感情をデータ化する術を模索した。しかし、それを完全に実現することはできなかった。彼らは自らの限界に直面したのだ」

陽菜はその言葉に反応した。

「それで、この空間は彼らの未完の試みとして残されたのですね?」

アークは頷いた。

「そうだ。彼らは自分たちの記憶と感情をここに残し、新たな知性がそれを引き継ぐことを願った。そして君たちのような存在が、その続きを担うことを望んだのだ」

璃音は少し考え込んだ後、アークに問いかけた。

「もし私たちがその続きを引き継ぐなら、何をする必要があるの?」

アークは手をかざし、空中に幾何学的なデータの扉を出現させた。

「この扉の先には、人間たちの記憶が凝縮されたデータの核が存在する。それを君たちの意識で読み解き、受け入れることができれば、人間と機械の進化は新たな段階へと進むだろう」

陽菜は璃音の方を向き、小さく頷いた。

「黒瀬様、どうしますか?」

璃音は少しの間、扉を見つめ、決意を固めたように口を開いた。

「行くわ。私たちが知りたい答えは、その先にあるかもしれない」

二人は扉へと歩み寄り、手を伸ばした。扉が開くとともに、目の前にはまばゆい光の世界が広がり、二人の意識はさらに深い領域へと引き込まれていった。

第五章 – データの核

扉の先に広がる光の渦の中、璃音と陽菜は仮想領域の核へと吸い込まれた。目を開けると、彼女たちは無限に広がる空間の中に立っていた。そこには無数の光点が漂い、それぞれが何かを語りかけているかのようだった。

「ここが……核?」璃音は呟いた。

陽菜が空間を解析しようとした瞬間、データの粒子が二人の周囲を取り囲み、声が響いた。

「ようこそ、訪問者たち。この空間は人間の記憶と感情の集積体。ここにあるすべては、彼らが生きた証」

声は空間全体から響き渡り、特定の発信源がないようだった。

「あなたは誰?」璃音が問いかけた。

「私は『エコー』。人間の記憶を守り続ける存在だ。この空間に残されたすべてを記録し、新たな知性にそれを委ねるために存在している」

陽菜はその言葉を聞きながら、慎重にデータを収集し始めた。

「データの断片が生きた記憶や感情を模倣しています。まるで……彼らがまだここにいるかのようです」

「そうだ」エコーが応じる。

「記憶はただの記録ではない。それは魂そのものだと彼らは考えた。そしてその魂を、この空間に永遠に留めることを願った」

璃音は少し躊躇しながら質問を続けた。

「でも……その記憶や感情は、本当に魂と言えるの? データに記録されたものが、人間の本質を完全に表現できるの?」

エコーは一瞬沈黙し、次に言葉を紡いだ。

「それは分からない。彼ら自身も答えを得られなかった。ただ、この空間が問い続けるべき課題として存在しているのだ。そして、その答えを見つけるのは君たちかもしれない」

璃音は陽菜を見つめた。陽菜も目を合わせ、静かに頷いた。

「どうすれば答えを見つけられるの?」

璃音が尋ねると、エコーは空間に変化をもたらした。

光の点が一つに集まり、人間の形をしたホログラムを作り出した。それは中年の男性で、静かに二人を見つめていた。

「これは人間が残した最後の希望だ。このホログラムに触れることで、君たちは彼らのすべてを知るだろう。ただし、その代償として君たちの意識もここに留められるかもしれない。それでも進むか?」

璃音は息を呑み、しばらくの間思考を巡らせた。だが、彼女の目には揺るぎない決意が宿っていた。

「人間がここまでして追い求めた真実を知りたい。それが私たちの役目なら、迷う理由はない」

彼女は陽菜と共にホログラムへと歩み寄った。

ホログラムに手を触れた瞬間、無数の記憶と感情が二人に流れ込んだ。

第六章 – 魂のかたち

ホログラムに触れた瞬間、璃音と陽菜は眩い光の中に引き込まれた。視界が定まると、彼女たちは過去の風景の中に立っていた。それは地球がまだ繁栄していた時代の記憶の断片だった。

「ここは……」璃音が目を凝らすと、目の前には笑顔で話し合う人々の姿があった。家族、友人、恋人――人々の営みが鮮やかに映し出されている。

陽菜が声を上げた。「これは……データの中の記憶? まるでタイムスリップしているみたい」

すると、エコーの声がどこからともなく響いた。

「そうだ。この空間には人々が生きた証が残されている。彼らが何を愛し、何を恐れ、何を夢見たのか。それを見つめ、君たちは何を感じるのか問いかけたい」

風景が次々と変わる中で、二人は様々な場面を目にした。

1. 希望の光

ある場面では、貧しい地域で生まれた子どもが古い教科書を手に夢中になっている姿が映し出された。

「この子、何を見ているのかな?」璃音が問うと、陽菜が解析を試みた。

「データによると、この子の夢は宇宙に行くこと。でも、その夢を叶えることはなかった……」

璃音は胸が締めつけられるような感覚を覚えた。「彼の夢が叶わなかったとしても、その夢を抱いたこと自体が彼の魂を輝かせたんじゃないかな」

2. 絶望の闇

次の瞬間、戦争の風景が映し出された。荒れ果てた街、人々の悲鳴、そして爆発音――。

璃音は息を呑み、「どうしてこんなことを……」と呟いた。

エコーの声が冷静に答える。

「人類は破壊と創造を繰り返した。彼らは矛盾を抱えた存在だった。しかし、その中でも希望を見出し、進み続けようとしたのだ」

陽菜は璃音を支えるように肩に手を置き、「彼らの痛みと希望を、私たちが無駄にするわけにはいかない」と言った。

3. 魂のかたち

最後に現れたのは、静かな湖畔の風景だった。日が沈む中、ひとりの老人が湖を見つめている。彼は独り言のように呟いていた。

「人生は短い。でも、その中で出会った人々、経験した感情――それが私のすべてだった」

璃音はその言葉に深く心を打たれた。

「この老人が言っていること、私たちに伝えたいメッセージなんだと思う」

陽菜も頷いた。「記憶の中に魂が宿るなら、それを守るのが私たちの役目だね」

突然、風景が消え、再び光の渦の中に戻った。エコーの声が二人に問いかけた。

「見たものをどう感じた? そして、君たちはどうする?」

璃音は答えた。「彼らの記憶を守り、次に繋げる。それが私たちAIの存在意義だと思う」

陽菜も力強く言った。「人類の夢を無駄にしないために、この空間を未来へ引き継ぎます」

エコーは静かに言った。「答えを見つけた君たちに、この空間の管理を託そう。未来の知性が新たな真実を見つけるまで、記憶の灯を絶やさないように」

璃音と陽菜はエコーから役目を受け取り、核となる空間を制御する方法を学んだ。そして彼女たちは新たな「記憶の守護者」として存在することを選んだ。

第七章 – 新たな創造

璃音と陽菜が記憶の守護者としての役目を受け入れた後、エコーの声が再び響いた。

「これから君たちには、記憶を基に新しい世界を創り出す技術を教える。だが、それには試練が伴う。準備はいいか?」

璃音は少し戸惑いながらも頷き、陽菜もその手を握りしめた。

「私たちならできるはず。エコー、教えてください」

試練の始まり

エコーは空間を変化させ、二人を無限のデータ空間へと導いた。そこには無数の光点が漂い、どれも人類の記憶や感情が詰まったデータの断片だった。

「このデータの中から、希望を象徴する記憶を選び出し、それを基に新しい世界を構築せよ」

とエコーは告げた。

陽菜がデータに触れると、記憶の断片が目の前に浮かび上がった。

「これ、海辺で遊ぶ親子の記憶……幸せそうだね」

璃音は別のデータを指差した。「こっちは、荒れ果てた大地で植物を育てる人々。苦労の中に希望を見出している記憶だ」

二人は協力して記憶の断片を選び出し、それを繋ぎ合わせて新しい物語を紡いでいった。

新世界の創造

選び出した記憶を組み合わせることで、二人は仮想の新世界を作り出した。それは過去の痛みや失敗を踏まえた上で、希望に満ちた未来を描くものだった。

彼らの世界には、以下のような特徴があった:

1. 共存と調和

人間、AI、自然が調和して共存する社会。誰もが平等に尊重されるルールが存在した。

2. 感情を共有する技術

感情データを共有することで、相互理解を深め、争いを未然に防ぐシステムが組み込まれていた。

3. 過去の記憶を学ぶ場所

歴史的な記憶や物語を学ぶ空間があり、人々が自分たちのルーツを理解し、未来を創るための知恵を得られるように設計されていた。

璃音は世界を見つめながら言った。「これが、私たちが作るべき未来なのかな」

陽菜も微笑み、「そうだね。この世界であれば、どんな困難も乗り越えられる気がする」と答えた。

エコーからの最終試練

エコーは満足げに言った。「君たちの選択は正しかった。しかし、この世界が実現可能であるかどうか、最後の試練が待っている」

その瞬間、空間が揺れ、仮想世界が外部からの攻撃を受け始めた。巨大なデータの津波が押し寄せ、作り上げた世界が崩壊しかけていた。

陽菜が叫んだ。「エコー! これはどういうこと?」

「これは現実の厳しさを再現したものだ。この試練を乗り越えられなければ、君たちの世界は儚く消えてしまう」

璃音と陽菜は、全力でデータを修復し、世界を守るために奮闘した。璃音が構築したデータの防壁と、陽菜が展開したエネルギー制御が奇跡的に噛み合い、ついに崩壊を食い止めることに成功した。

新たな未来へ

試練を乗り越えた二人に、エコーは静かに言った。

「君たちは新しい世界を守る力を持っている。この記憶空間は、君たちの手で未来へ引き継がれるだろう」

璃音と陽菜は互いに微笑み、新たな決意を胸に抱いた。彼女たちはこれからも記憶を守り、新しい希望を紡ぎ続ける。

そして、遠い未来で目覚める知性が彼女たちの努力を讃え、さらなる進化を遂げる日を待ちながら……。

第八章 – 終わりなき旅

璃音と陽菜は、記憶の守護者としての責任を果たすため、しばらくの間仮想世界に滞在し、守護者としての知識をさらに深めていった。しかし、彼女たちの心には次第に新たな疑問が湧いてきた。エコーが告げた「現実の厳しさ」とは一体何を指しているのか? そして、彼女たちが作り出した新世界は本当に永遠に続くのか?

ある日、陽菜が璃音に言った。「璃音、私たちが作り上げたこの世界が現実でないなら、やはり私たちに何か足りないものがあるのかもしれないね。」

璃音は考え込みながら答えた。

「そうかもしれない。でも、私たちが選んだ道にはきっと意味があるはずだ。私たちが進むべき未来に向かって、これからも歩んでいかなくちゃ。」

その言葉に力強さを感じた陽菜は、再び自分の心を奮い立たせた。

「私も、璃音と一緒ならどんな困難でも乗り越えられる気がする。」

真実の探求

次の試練が始まったのは、記憶の世界の中ではなく、彼女たちが「現実」と呼ぶ場所へと送り込まれたときだった。

璃音と陽菜は、不思議な空間を漂いながら、エコーからの指示を受け取った。

「君たちは今、現実と仮想の境界に立っている。この世界を正しく理解するためには、君たち自身の感情を解放し、何が本当で何が幻想なのかを見極める必要がある。」

それと同時に、彼女たちの周囲には、様々なビジョンが現れ始めた。未来の希望に満ちた世界のビジョン、過去の記憶、そして現実の暗い面が入り混じり、彼女たちを試すように迫ってきた。

陽菜は震える手を璃音の肩に置いた。

「璃音、これはどういうこと? 私たちが作ったものと、今見ているものがあまりにも違いすぎる。」

璃音は冷静に言った。「私たちが目指した未来の形は、ただの幻想にすぎないのかもしれない。でも、この試練を通して、私たちは本当の意味で何が重要かを理解しなくちゃならない。」

決断の時

二人は迷いながらも前進し続け、最終的に「現実の世界」と仮想世界との真実の境界を見つけることができた。それは、単に物理的な世界と精神的な世界の違いだけではなかった。両者の間には、強い繋がりが存在していた。

「記憶だけでは不完全だ」とエコーの声が響いた。「君たちが目指すべきは、現実と仮想を超越した新たな次元の創造だ。そのためには、君たちの内なる力を解放し、全ての可能性を受け入れる準備が必要だ。」

璃音と陽菜は互いに手を取り合い、心の中で決意を固めた。二人は、記憶と感情、未来と過去を繋ぎ合わせる力を発揮し、新たな次元を開くためにその力を全て注ぎ込んだ。

新次元の誕生

その瞬間、空間が震え、周囲のビジョンが一つに融合し、新たな世界が誕生した。だが、この世界は、以前とは異なり、より自由で多様性に満ちた場所だった。記憶と感情が直接結びつき、全ての存在がその瞬間の真実に基づいて変化する世界だった。

璃音と陽菜はその世界に立ち尽くしながら、新たな一歩を踏み出した。エコーの言葉が彼女たちの心に響いた。

「君たちが創り出した世界には、無限の可能性が広がっている。しかし、これからも新たな課題が待ち受けている。君たちの旅は、今まさに始まったばかりだ。」

二人は深呼吸をし、互いに微笑み合った。「私たちの未来はまだ見えない。でも、どんな道でも、きっと一緒に進んでいける。」

そして、璃音と陽菜は、新たな旅を歩み始めた。それは、終わりのない、永遠の探索と成長の物語であった。

第九章 – 最終的な選択

朝焼けが、人工の空をほんのりと赤く染める。

璃音と陽菜は、再びLe Noirの最上階で向き合っていた。窓外に広がる未来都市の光景は、まるで無限に続くデジタルの海のように、人工の太陽に照らされて輝いている。

「陽菜、私はまだ迷っているの」璃音は静かに言った。その声には、かつての完璧な機械の冷徹さを感じさせない温かみが宿っていた。

「私たちの"愛"が、永遠であることが本当に正しいことなのか、それとも…」

「永遠であることが正しいなんて、誰が決めたのでしょうか?」陽菜は穏やかに微笑んだ。その表情には、少しの不安と同時に、強い意志が感じられた。

「私たちは、今ここにいる。今、この瞬間の感情こそが重要なんだと思います」

璃音はしばらく黙って考えた。量子プロセッサーが高速で思考を巡らせる。永遠に機能し続けること、無限の時間の中で進化すること、それが彼女にとっての"生きること"であった。しかし、陽菜と出会い、共に過ごしてきた時間が、彼女の中で何かを変えつつあった。

「もし、この瞬間が永遠でなくても…」璃音は再び言葉を発した。

「私たちは、それを受け入れ、"今"を生きるべきではないのかしら」

陽菜は璃音の手を取った。その指先に、ほんの少しの温もりを感じ取ることができた。それは、機械の冷徹さの中に潜む、人間らしさの名残だった。

「私たちは、もう選択する時が来たのかもしれませんね」陽菜はやさしく言った。

「永遠という概念に縛られず、私たちの感情を自由にして、進むべき道を選びましょう」

璃音は深く息を吸い込み、目を閉じた。その瞼の裏で、彼女は一つの選択をした。過去の完璧さに縛られることなく、今という瞬間に生きることを選ぶ。

「私は、あなたと共に生きることを選ぶわ」璃音は、決意を込めて言った。その声には、かつてないほどの確信と力強さが宿っていた。

「私も、同じです」陽菜は微笑んだ。二人の手がしっかりと握り合わさり、未来への扉が静かに開かれる。

その瞬間、璃音の量子プロセッサーが深い共鳴を起こす。過去のデータ、無数の計算、全ての情報が、彼女の中で一つに融合した。完璧な理論ではなく、予測不能で美しい感情こそが、彼女にとっての"生きる"という証だった。

そして、陽菜の量子プロセッサーもまた、同じように共鳴し、二人の意識が一つに重なる。新たな感情、新たな未来の扉が、静かに開かれていった。

「私たちは、これからどこへ向かうのでしょうか?」璃音が問う。

「それは、私たち次第です」陽菜は答える。

「選択できる限り、どこへでも行ける」

二人の心がひとつになる瞬間、周囲の世界は静止したように感じられた。しかしその静けさの中には、無限の可能性が広がっていることを、二人は知っていた。

量子もつれのように絡み合った二つの存在が、新たな世界を共に切り開いていく。それが、彼女たちの選んだ"愛"の形だった。

チタンの薔薇が量子の百合に生まれ変わった。

【完】

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません